ごあいさつ

2020年4月開業以来、当初から在宅輸血への取り組みを進めてまいりました。在宅輸血については、日本輸血細胞治療学会誌に在宅赤血球輸血ガイドが掲載されており、その指針が示されております。しかし、在宅医や訪問看護師の話を聞いていると、在宅輸血への取り組み方は現場によって様々であることがわかりました。在宅医療という限られた資源(ヒト、モノ、カネ)の中で、我々のクリニックでは極力安全面に配慮した取り組みを心掛けております。しかし、まだまだマンパワーが限られているためすべてのご要望にお応えできておらず大変申し訳なく感じております。今後、少しでも多くの方に在宅輸血の実施が可能になるよう努力してまいります。最後になりますが、日頃より在宅輸血にご協力いただいている方々に心より感謝申し上げます。

市川訓基

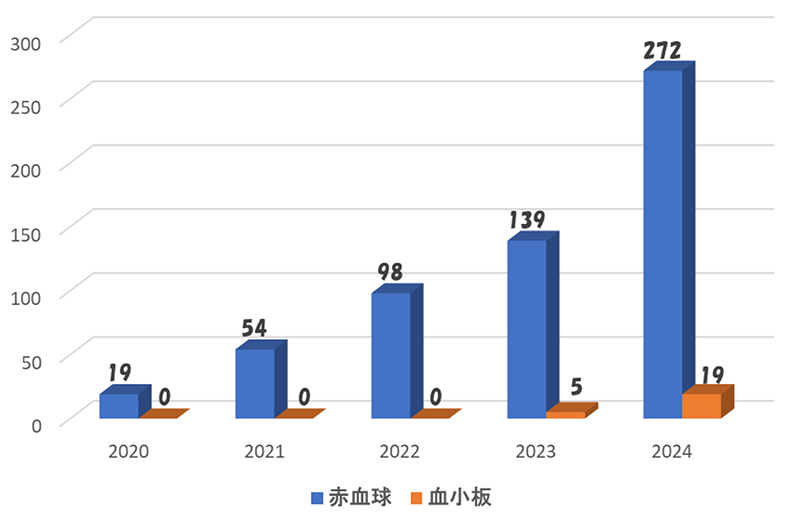

当クリニックにおける

在宅輸血の実績

我々が在宅輸血で

大事にしていること

自宅で輸血をしたいという思いに可能な限り応えていくこと。

ご相談を受ける患者さんの中には「治療方針は緩和ケアに移行したから病院ではもう輸血はできないと言われた」と良く伺います。もちろん緩和ケア病棟ではそうだと思います。では、僕らは何のために輸血をするのか。患者さんが「いのちだいじに」「自分の家」で「家族」との、あるいは「自分」の時間を楽しく穏やかに過ごすことを目的としています。「いのち」とはすなわち「時間」ですので、限りある「いのち」のなかで家族の方に伝えたい事があるかもしれませんし、孫やひ孫の笑顔をもう少し見ていたい思う気持ちもあるかもしれません。我々は、「みなさんが自分のおうちで穏やかに過ごす時間」をサポートするために輸血をしています。

輸血することで趣味が楽しめる、屋内歩行が可能になる、トイレで排泄が可能になる、ご飯をおいしく食べられる、息切れや倦怠感がなくなり冗談が言えるような笑顔になれる、そんなことを願っております。

安全面に配慮した輸血を心掛けています。

まず、日本細胞治療学会が打ち出しているガイドを努力目標としています。

- ガイドでは20歳以上の輸血付添人がいれば、途中から輸血観察は付添人にお願いして、何かあれば連絡を取れるようにしておくことでOKとなっています。ただ「独居の方」や「家族はみな仕事」の方は?という疑問が生まれます。そのため我々のクリニックの方針は、輸血の穿刺は必ず医師が、輸血開始から終了までの観察は我々と訪問看護師とで協力して必ず看護師がそばで観察するようにしています。

- 輸血前の不規則抗体スクリーニング検査は週に1回必ず実施し、交差適合試験はすべての輸血前に必ず実施しております。

ここからは、輸血細胞治療学会の小規模医療施設(在宅を含む)での輸血ガイドと照らし合わせるような形で我々のクリニックでの取り組みを紹介します。

在宅輸血の適応疾患

- 血液疾患(再生不良性貧血、白血病、骨髄異形成症候群など)→適応あり

- 抗がん剤等による副作用に対して→適応あり

- がん(固形がん)(消化管や泌尿生殖器からの少量長期的な出血など)→鉄材で回復する場合は適応はない。対応を要する循環器系の臨床症状がある場合には適応がある。

- その他、慢性疾患、通院困難で在宅治療中の貧血等→適応あり

在宅輸血の除外例

- 急性出血(消化管出血、腹腔内出血、気道内出血など)

- 看取り期での輸血

適応に当たって我々のクリニックで重要視しているポイントは、輸血でquality of life(QOL)の改善が見込める状態かどうかになります。例えば、輸血することで趣味が楽しめる、屋内歩行が可能になる、トイレで排泄が可能になる、ご飯をおいしく食べられる、息切れや倦怠感がなくなり冗談が言えるような笑顔になれる、などになります。

現在実施している輸血

在宅輸血の適応条件

- 少なくとも1回(複数回が望ましい)は、病院で輸血を実施したことがあり、重篤な副作用を経験していない。→初回輸血は「病院」になります。

-

重大な副作用をおこす可能性が高い以下のような疾患・状態ではなく安定した病状である。

- 不安定狭心症やNYHA III以上の心不全

- 乏尿傾向のある腎機能障害

- 循環負荷に耐えられない腎機能障害などの循環過負荷の要因となる疾患

- 強度のアレルギー体質

→当クリニックでは赤血球輸血2単位を2時間で、血小板輸血10単位を1時間で実施できることを条件としております。 - 患者様の意識が明瞭もしくは清明で、協力的である。→副作用発生時に自覚症状を正確に伝えることができることが大切になります。

また、認知症により適切なコミュニケーションがとれない、自己抜針の恐れがある場合には在宅輸血の適応となりません。 - 患者様を見守ることができる「輸血付添人(20歳以上の家族)」をおくことができる。→これにより継続的な観察を実施します。★我々が在宅輸血を実施する場合、輸血開始から終了までは医療スタッフが付き添います。付添人の方にも同様に自宅にいていただきたいと考えていますが、ご家族が仕事等で付き添い不可能な方、独居の方はその限りではありません。

- 在宅輸血を実施する主治医と24時間連絡がとれる体制をとっております。→副作用発生時を考慮します。

在宅輸血におけるカンファレンス

在宅輸血を実施する場合、主治医と看護師、訪問看護ステーション、ケアマネジャー等の在宅輸血に関与する多職種による在宅輸血カンファレンスの実施が望ましいとされております。

これまでのところ、コロナ下であったこともありカンファレンスを開催できたときもできなかったときもありました。ただし、当クリニックと初めて在宅輸血を実施する訪問看護ステーションとは初回の在宅輸血を実施する前に必ずカンファレンスを実施して情報の共有化を図って参ります。

インフォームド・コンセント(説明と同意)

患者様と付添人の方に対して、「輸血一般について」、「在宅輸血のメリット・デメリットなど」を書面を用いて説明させていただき、「輸血同意書」「在宅輸血同意書」をそれぞれいただいております。

ICHI Clinicでの輸血前後の取り組み

輸血前検査:外注検査会社(SRL) に依頼。

1.血液型、不規則抗体スクリーニング、交差適合検査などの実施。

不規則抗体スクリーニングは週に1回、交差適合試験いずれも毎赤血球輸血ごとに実施しています。

2.輸血前血液検体(返却された血清・血漿)を約-20℃で2年間保管

冷凍室にThermo Recorderをつけて実施、在宅赤血球輸血ガイドでは-20度以下を努力目標としています。

例えば、輸血後にB型肝炎ウイルス検査の陽転化などを認めた際にどのタイミングで陽転化したかを調べるのに用いています。日赤と協力して調査することもあります。

保存用冷凍庫(右)

-20℃で2年間保管

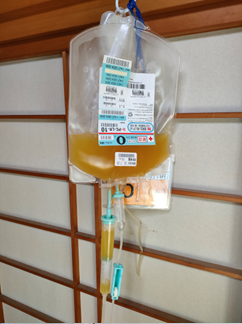

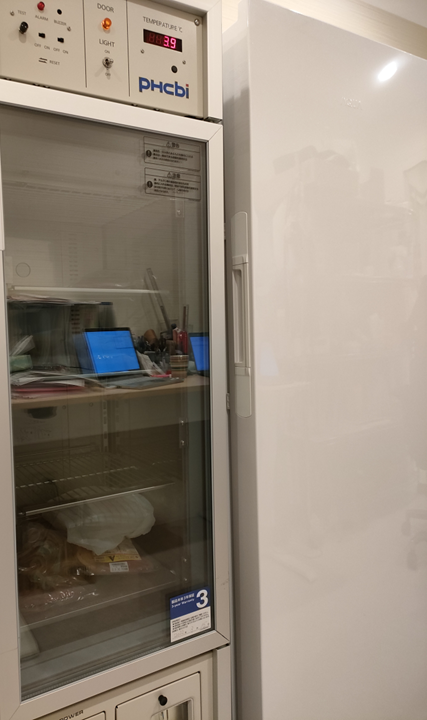

3.血液製剤を2~6℃で適切に温度管理

院内では据え置き型血液専用保冷庫で保存、移動時は小型血液搬送冷蔵庫(ATR)での持ち運びをしています。

据え置き型血液製剤保冷庫

日赤から届いた赤血球製剤はdouble check後、まずこの保冷庫内に保管されます。

小型血液搬送冷蔵庫(ATR)

外気温30.2℃でも庫内は3.8℃。

夏、車での移動時も安全に温度管理が可能です。

1日4-5件輸血が実施されることもあるので、現在2台のATRを運用しています。

血小板製剤振盪器

血小板製剤は日赤より到着後、この振盪器を用いて緩やかに水平振とうしています。

4.輸血後、1週間程度血液専用保冷庫に保存。

輸血後に細菌感染が示唆される発熱をきたした場合、血液製剤に原因となる細菌が混入していたかどうかを確認することを目的としています。

5.輸血実施記録を20年間保存する。

在宅輸血における検査の流れ

抗体陽性を認めた場合は、発注の段階で抗原陰性製剤を発注します。

ATRの活用

SRL

これまでに在宅輸血をしてきている症例の背景疾患

- 急性骨髄性白血病

- 急性リンパ性白血病

- 骨髄異形成症候群

- 多発性骨髄腫

- 悪性リンパ腫

- 中咽頭がん

- 胃がん

- 胆管がん

- 大腸がん

- 膀胱がん

- 前立腺がん

- 原発不明がん

- 非代償性肝硬変

- 続発性赤芽球癆

- オスラー・ウェーバー・ランデュ病

- 汎血球減少症(骨髄異形成症候群疑い)

その他

血液製剤発注後に輸血実施に至らなかったケース

- 全身浮腫が強くライン確保に至らなかった。 1例

- 提供者の直接クームス陽性 6例

患者の抗体スクリーニングで陰性、クロスマッチ陽性の結果を受けて、血液製剤の直接クームス試験実施依頼で陽性発覚→抗体陽性やクロスマッチ陽性などの検査異常が発覚した際は順天堂大学浦安病院輸血室にアドバイスをいただいています。 - 提供者のCOVID-19陽性が確認された。 1例

不規則抗体スクリーニングで抗体出現を認めた場合は、発注の段階で抗原陰性製剤の発注を実施しております。

在宅輸血を希望される患者様をご紹介いただく場合は、輸血申込書を記載しクリニックにFAXをお送りください。在宅輸血が可能かどうかなどのご相談をさせていただきます。

ガーデン欣志ビル307

- 院長

- 市川 訓基

- 診療科目

- 在宅診療、訪問診療

- 最寄駅

- 総武線 平井駅